夏休みに、「街中にある看板、広告、パッケージの中で気になったものを撮影し、なぜ目を引いたのか、どんな工夫がされているのかを分析する」という課題がありました。普段は何気なく見ている看板や広告も、改めて観察するといろんな工夫や仕掛けに気付けた様に思います。今回はその一部を紹介したいと思います。

看板

①モスバーガーの看板

建物の高い場所にシンプルに掲げられたモスバーガーのロゴ

歩いていて思わず目に入ったのは、ビルの高い位置に「ポツン」と掲げられたロゴマーク。文字は一切なく、ただロゴのみ。それなのに「あ、あそこにモスがある」とすぐに気づきました。

この印象を支えているのは、余計な情報を削ぎ落とす思い切ったデザイン。説明やコピーを入れなくてもロゴだけで成立するのは、すでに多くの人に認知されているブランドだからこそできる工夫です。遠くから見ても迷わずに「モス」と理解できるサイン設計には、ブランドの力とデザインのシンプルさの両方が表れていました。

②聘珍楼の大型ネオンサイン

赤い提灯と並んで、ひときわ大きく輝く縦型の看板

売り場で最初に目に入ったのは、色とりどりで可愛い見た目。よく見るとその色がすべて中身のチョコレートとフルーツ自身のものだと気づきました。

つまり、パッケージが商品の魅力を最大限に引き出すデザインになっているのです。赤や緑、オレンジのカラーリングは、実際に入っているイチゴやナッツ、プレッツェルなどと連携していて、見た目の華やかさと味への期待感を同時に演出しています。見せ方の工夫で「選びたい・贈りたい」と思わせるパッケージだと感じました。

パッケージ

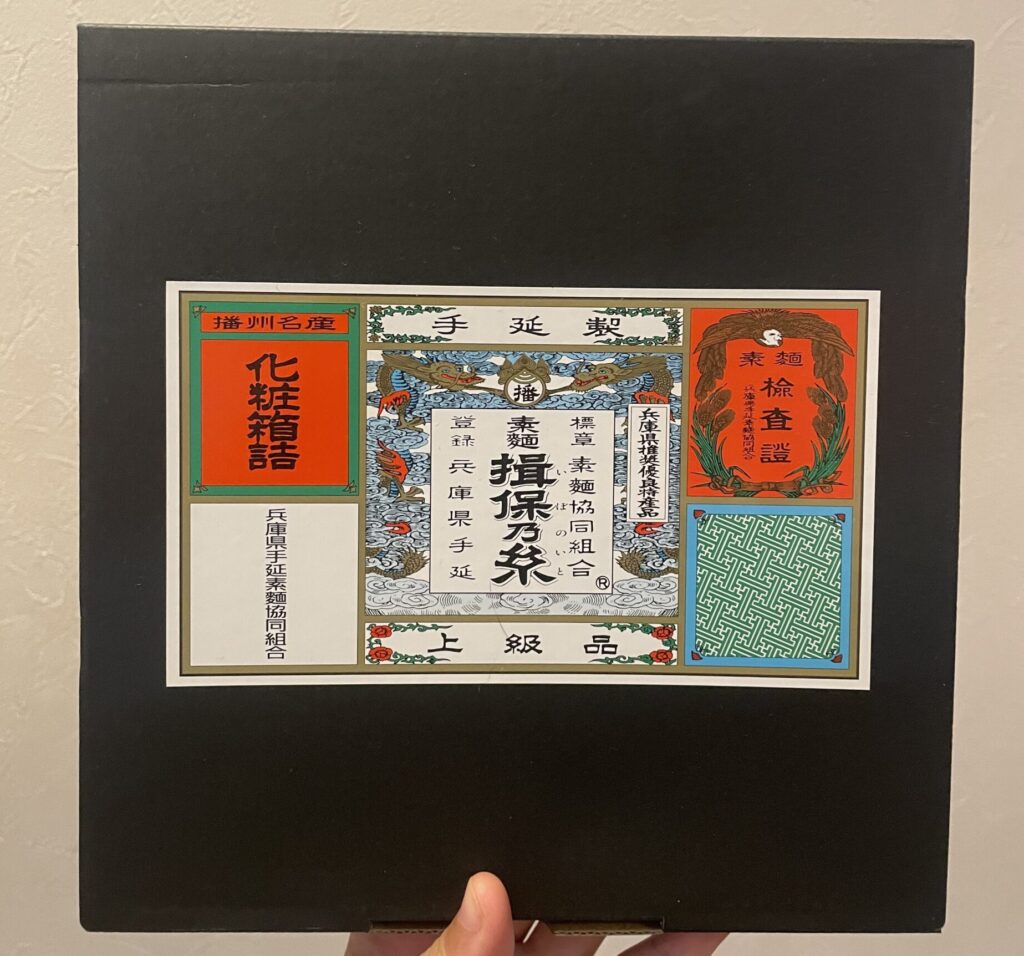

①揖保乃糸のパッケージ

黒い箱に鮮やかな色彩と伝統を感じさせる書体が映えるデザイン

最初に目を引かれたのは、黒地の箱に映える鮮やかなカラー、そして伝統を感じさせるフォント。落ち着いた黒のベースに色が加わることで、一気に存在感が増していました。

さらに印象的だったのは、情報量の多さを感じさせないデザイン処理。細かい文字がたくさんあるにもかかわらず、レイアウトが整理されていて散らかった印象にならず、むしろ「素麺協会」の文字などが信頼性の要素として作用しています。その結果、高級感も自然に醸し出されていました。

加えて「箱にシールを貼る」という形で仕上げている点にも注目しました。デザイン性とコスト面の両方を考えた工夫であり、実用性と高級感を同時に実現していると感じました。

②チョコレートのカラフルパッケージ

色鮮やかな箱に収められたフルーツ入りチョコレート

売り場で最初に目に入ったのは、色とりどりで可愛い見た目。よく見るとその色がすべて中身のチョコレートとフルーツ自身のものだと気づきました。

つまり、パッケージが商品の魅力を最大限に引き出すデザインになっているのです。赤や緑、オレンジのカラーリングは、実際に入っているイチゴやナッツ、プレッツェルなどと連携していて、見た目の華やかさと味への期待感を同時に演出しています。見せ方の工夫で「選びたい・贈りたい」と思わせるパッケージだと感じました。

広告

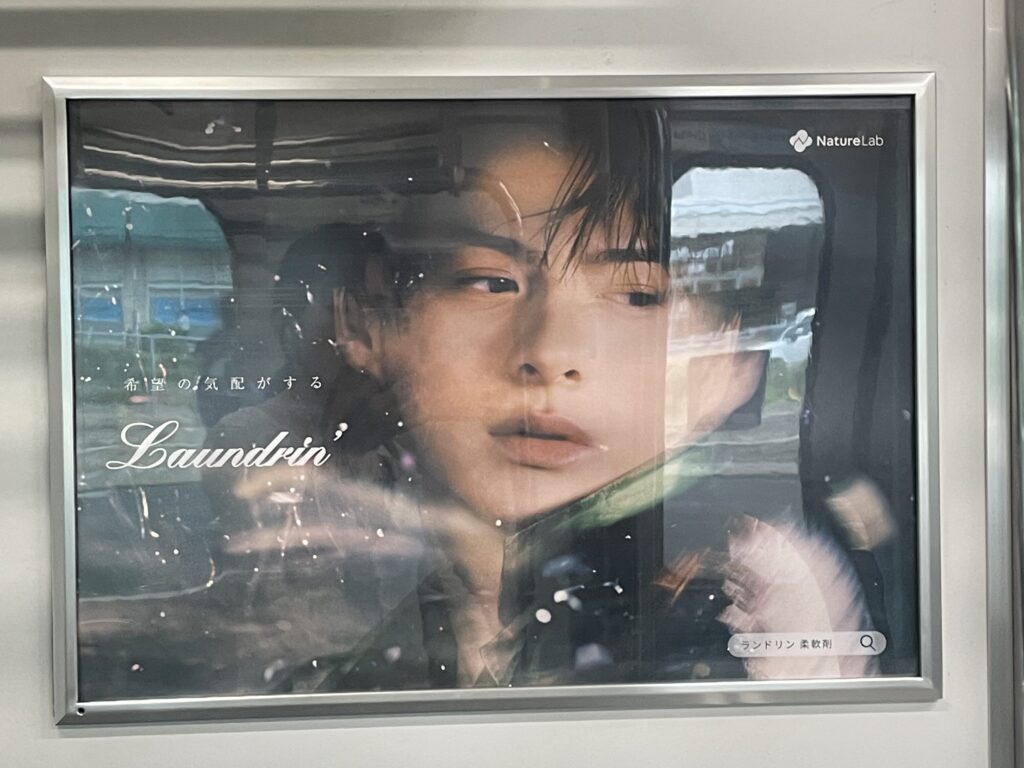

①電車広告

二枚一組で見せる広告

最初に広告Aを見たときは、モデルの写真だけが大きく配置されていて、正直「何の広告だろう?」と思いました。けれどそのすぐ隣にある広告Bを見ることで、商品の魅力やメッセージがわかりました。

二つを並べることで初めて完成する構成は、広告枠を贅沢に使った大胆な手法だと思います。単体では不十分に思えるデザインも、ペアになることで強いインパクトを生み出していました。これは商品やブランドに対する自信があるからこそ成立する見せ方だと感じました。

②美容広告

大胆に配置された一枚の写真が放つ説得力。

最初に目に入ったのは、オードリーの大きな写真。美の象徴ともいえる彼女の存在感は、余計な装飾がなくても十分に広告として成立していました。

商品のコピーやデザインに頼らなくても、ただその姿を見せるだけで「美容に関する広告だ」と直感的に理解できます。圧倒的なアイコン性を前面に押し出すことで、広告全体が強い印象を残す仕上がりになっていると感じました。

まとめ

今回、街の看板・広告・パッケージを実際に観察してみて強く感じたのは、「目を引く」というのは偶然ではなく、必ず意図されたデザインの結果だということです。

あるものはシンプルさを突き詰めてブランドの力を際立たせ、またあるものは派手さの中に洗練を織り交ぜ、さらには色や形、情報量の整理によって“魅せ方”を工夫していました。そしてどの事例にも共通していたのは、見る人に対して「最初に何を伝えるか」「最後に何を残すか」を明確に設計している点です。

普段何気なく通り過ぎている広告やパッケージも、少し立ち止まって観察してみると、その裏にある戦略や工夫が見えてきます。今後は日常の中でも「なぜ自分の目が止まったのか」を意識してみたいと思いますし、その積み重ねがデザインを見る力を育ててくれるのだと感じました。