夏休みの課題で「ロゴやポスター、パッケージのデザインを集めて分析する」というテーマが出されました。せっかくなら街に出て、実際に使われているデザインを観察しようと思い、一人で出かけることにしました。

新国立美術館へ

駅や街中にあるポスターや看板を見ながら歩いていると、普段なら気に留めない色づかいや文字の形が目に飛び込んできます。こうして意識して見るだけで、街全体が教材のように感じられました。

そのまま新国立美術館へ。展示を見るのではなく、建物そのものを見に行きました。建築家は黒川紀章。大きなガラスのカーブが特徴で、外からも内からも光を感じられるデザインでした。ロゴは佐藤可士和によるもので、シンプルで洗練されていて「なるほど、この建物に合う」と納得しました。建物とロゴ、それぞれの作り手の個性が自然に伝わってきます。

森美術館での思わぬ発見

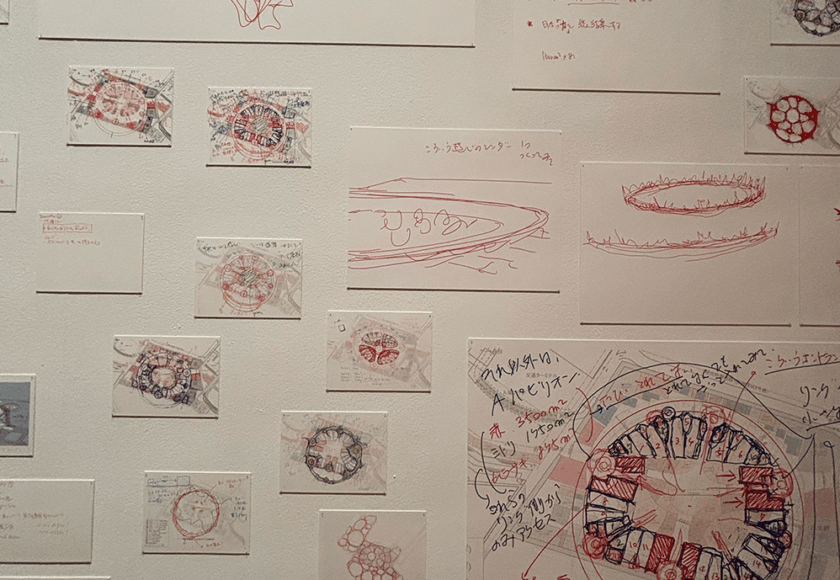

帰り道、森美術館のポスターを見かけました。藤本壮介の建築展が開催中と知り、予定を変更して入ることにしました。どうせならしっかり体験しようと、音声ガイド付きのチケットを購入。

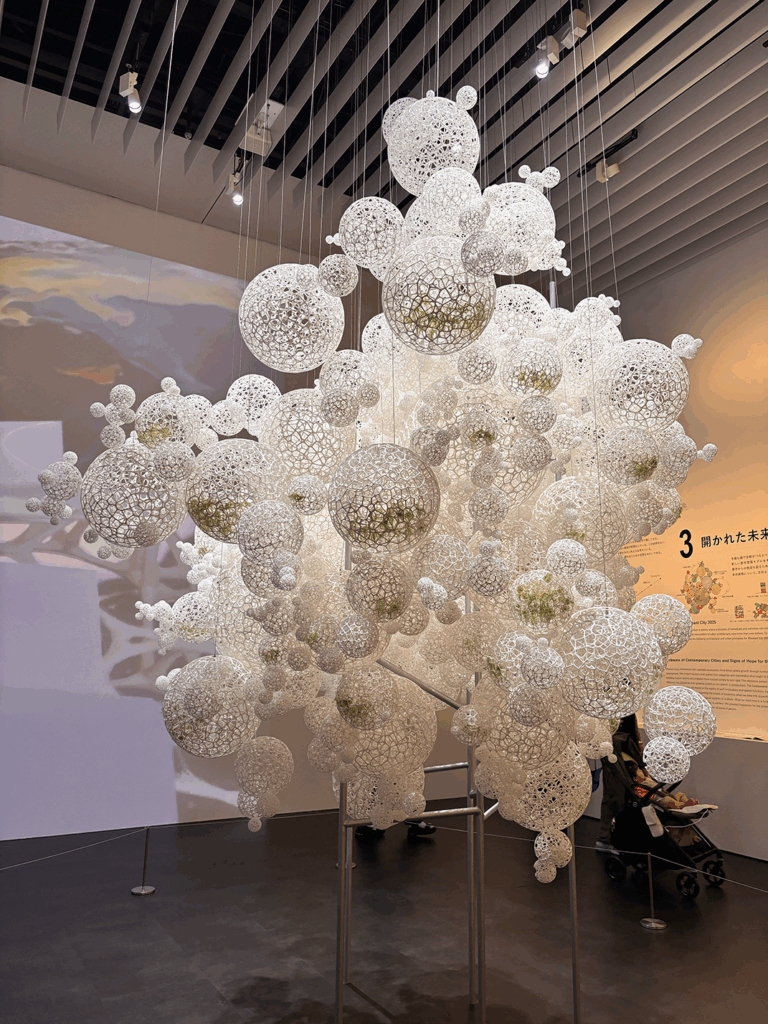

展示では、模型や写真を通じて藤本壮介の建築に触れました。自然と人の暮らしをつなぐような発想が多く、「建物は囲うものではなく、環境そのものなんだ」と感じさせられました。音声ガイドの解説があることで、自分だけでは気づけなかった視点を得られたのもよかったです。

一人だからこそできた体験

日曜日の美術館は人が多く、一人で来ている人は少なめでした。感想をすぐに共有できる相手がいないのは少し寂しいですが、その分、自分のペースで作品に向き合えたのは大きな利点でした。気になる展示の前で立ち止まったり、逆にさらっと通り過ぎたり。自由にリズムを作れるのは一人ならではの魅力だと思います。

今日の体験の分析

今回見てきたものをそのまま感想で終わらせるのではなく、分析してみました。

- 建築とロゴの関係性

- 新国立美術館では、建物(黒川紀章)とロゴ(佐藤可士和)がそれぞれ独立した作品でありながら、全体として一貫した現代的な印象を与えている。

- ブランドイメージの統一に通じると考えられる。

- ポスターの役割

- 森美術館のポスターは、単に展示を告知するだけでなく、行ってみたいと思わせる力を持っていた。

- 自分が実際に予定を変更して入館したことは、デザインが人の行動を変える具体例になる。

- 体験とデザインの相互作用

- 藤本壮介の展示では、ポスターで惹かれて美術館に入り、さらに音声ガイドによって理解が深まった。

- デザインが入口をつくり、体験を導くという流れを示している。

感想

今回の体験を通して、デザインは単なる見た目の良さではなく、人に行動を起こさせたり、空間の印象を作り出したりする力を持っていると実感しました。新国立美術館のロゴと建築の調和、森美術館のポスターが来館につながった経験、そして展示の内容がその後の理解を深めるという流れ。これらを体験したことで「デザインは社会の中で機能している」という視点が得られました。

一人で巡ったことで、感じたことを丁寧に観察し、自分の言葉にできたのも大きな収穫です。この学びを課題だけでなく、今後の生活の中でも意識していきたいと思います。